張祥龍:儒家首先是真切無偽的人生體驗及其

如何通過當代視野來真切地理解儒家,一直都是一個重大挑戰。我們可以改變新文化運動敵視儒家的態度,甚至可以對儒家抱有同情乃至認同,但如果我們心目中的儒家還大致是二十世紀流行的那些形態,則儒家就不會具有鮮活的感染力。她就或者是一套倫理學說、道德教訓,或者是某種心性修養法、制度構架;不是被德賽二先生貶低,就是被從形而上學或國家主義的立場上拔高。而這套講演錄就是要從根底處找到儒家的自身命脈,并通過層層對比的剝離和移植讓它在當代情境中成活,以至于能夠進入人們的實際生活,普通如親子兄妹的家庭,高深如中西貫通的哲理,而神秘如“三月不知肉味”的忘我沉浸。

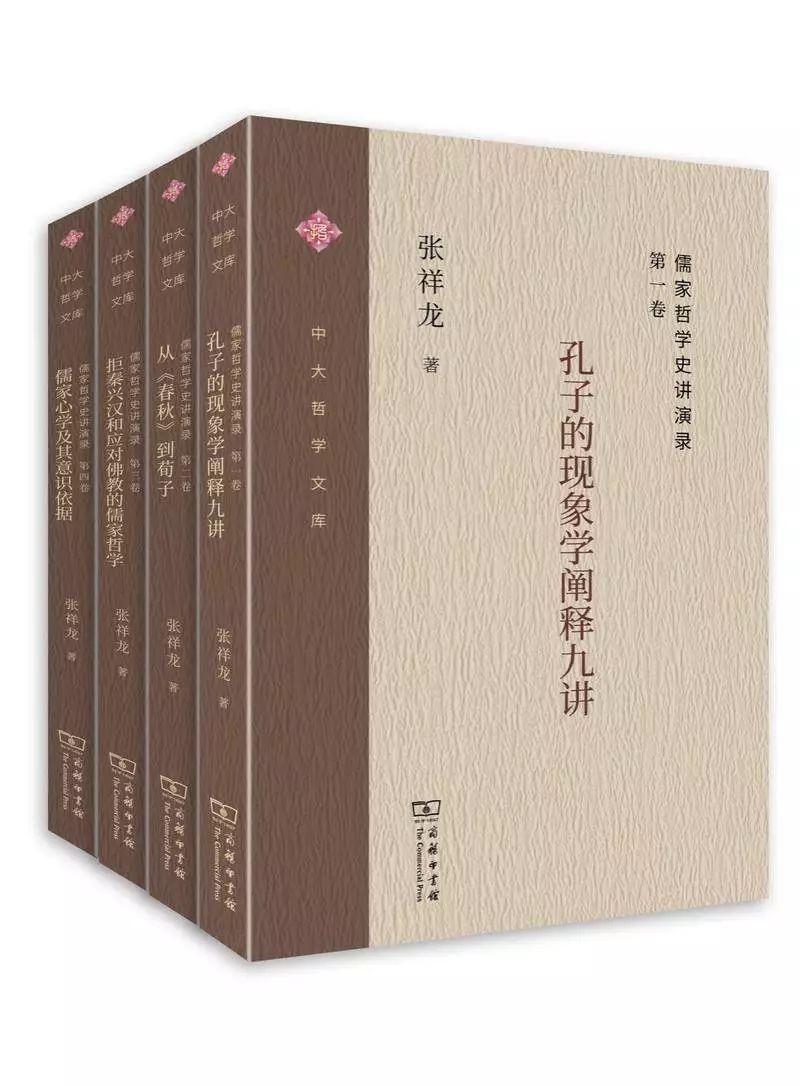

儒家首先是真切無偽的人生體驗及其身心良知意識,不是脫離它們的理論建構,也不只是道德禮儀規范,而是親親體驗、夫婦體驗、學藝體驗、仁義體驗、前知體驗、治平體驗和神圣體驗,及其活在其中的熱思和學說。直接體驗到的是一團真情、誠意、時義,一句話,是生命意識的至味,不是事后分析出的各種因素和整合出的概念體系。這是孔子為人和立說的要害,曾、思、孟、董的關注重心,而中國佛學和宋明道學(特別是心學)的得意處,也在于此。其思想所追隨所開顯的,只是此活生生體驗--身體和心靈不分的經驗--的發生結構和保持結構,撇清其它、不容摻假。“孔顏之樂”就“樂”于此,“未發之中”就“中”于此,“止于至善”就“止”于此,“吾性自足”就“自足”于此。總之,儒家是讓人活在生命頂尖之學,此四冊書志在通過回溯儒家經典、史實、方法和功夫,揭示它的早已被人忘掉的蘊意和功能,激發出它的生存活力。

如何看待孔子的人生與思想方式,是理解儒家的要害。《孔子的現象學闡釋》依據可信記載和文獻,重現這個人生的隱微和特色,展示它以“樂”--音樂、至樂--為源的致思方法,為儒家全部學說找到永不枯竭的泉眼;在“興于詩,立于禮,成于樂”的反復變奏中,在東西方對比的視野中,層層顯露出孔子學說的靈魂和活體。其中對于“意義機制”、“時間性”和“親親而仁的藝術途徑”的闡發,既是哲理上的深入探索,又是儒家根本的現象學再現。華夏圣人的獨特風貌和真實的人-仁性化,躍然紙上。因為此講演錄來自授課,所以說理務求明白到底,中西對戡,與人生體驗通氣,與時代感受掛鉤。

《先秦儒家哲學九講》以兩講來闡述《春秋》的特異之處,及其哲理上的“樂感與詩意”。對于這部孔子所“作”之唯一經典的特點,即其“書文/口說二向性”的深究,提供了理解孔子獨特思想方式--憑借情境本身的生意成真--的一個活例。曾子所傳孔子之孝道,則是這種思想方式的另一個范例,它表明代際時間中的身體如何參與儒家義理的構造,人的體-驗本身而非道德規范如何引領著儒家學說。此身心一體--隱蔽時流(未發)與當下意識(已發)的貫通--的特征延伸到子思的《中庸》及楚簡《性自命出》里,表現為熱烈涌流的至情本身所構造的至理和中庸境界,在此境界中,才有至誠無偽和盡性如癡的人生和個性。儒家學說在天然里的興發和樸實中的?爛,即源于此。通過這個視野來打量《孟子》,無論是其盡心知性說和惻隱之心說,還是其浩然之氣論和性善論,都能看出不少新的門道和思路。接下來,《荀子》的心偽性惡論中的意識現象學維度即其“兩心論”,也被揭示。

《拒秦興漢和應對佛教的儒家哲學》首先探討秦朝興滅的歷史及思想原因,為理解漢代儒學打開哲理之門。于是在《韓非子》中發現了一種“權力現象學”,相當精深有效,但還是帶有致命的漏洞,即權力的代際傳遞易失效,導致國破族亡。而儒家在漢代的歷史契機,就來自對這一問題的時間化解決方案。董仲舒所闡述的受命改制、通三統、天人感應、陰陽五行和深察名號諸說,大都浸潤于《春秋》的“元年春王正月”的“元時間”視域中,盡管有不盡乎純的一些紕漏,但正因它以自己的“《繁露》化”的儒學基本素質應和了“拒秦興漢”的時潮,終使儒家登上了被“獨尊”(但不“獨霸”)的歷史高點。

從絲綢之路傳入的西方學說中,只有佛教大乘的般若中觀和如來藏心學與華夏古學內在呼應和相互引發,造就了極精深又極簡易的中國佛學。本書著力闡釋的《肇論》、《大乘起信論》、天臺宗和華嚴宗,深入佛學堂奧,汲取中土哲思,創造出“三諦圓融”、“一念三千”、“法界無盡緣起”、“理事無礙”的奇妙哲理天地,強烈地吸引和挑戰了華夏士子,激發出宋明道學。周敦頤是其開創者,善于在佛、道與《周易》之間縱橫捭闔、相互轉化,通過《太極圖說》和《通書》,創立了“華嚴《易》觀”,使儒學進入一個可以回應佛學的新形態。他對二程思想品格的影響是深遠的,“孔顏之樂”復現了孔門仁道的一個重要維度。二程乃至朱熹的理學均循此華嚴《易》觀而行,使儒家又挺立于時代思想前沿,但其“理”義未能盡得華嚴精義,只強調“萬理歸于一理”(月映萬川),而未明了“一理亦須歸于萬理”(川月互映)的理事畢竟無礙之境,以至在理氣、天人、理情等關系上失偏,于儒家“親親愛人而仁”的要害處打滑,導致其“格物”說有對象化之嫌,失去了隱顯互補、文質相資的藝化中道。陸象山承襲孟子心學,發出“心即理”“吾心即是宇宙”的震聵之聲,當機指點弟子本心動處,并與朱熹反復辯論,成就了名揚后世的鵝湖之會。但此心學與理學一樣,缺少對于終極者(“心”或“理”)那不可被直說的隱藏一面的認識,和相應的與之打交道的藝化、時化策略,所以也是一種弱化的普遍主義。

《儒家心學及其意識依據》探討宋明儒學中的心學潮流,以王陽明及其后學為主,但為了不流于思想史的概述,而是務求登堂入室,弄清心學主旨--開顯人之本心--的底蘊,本書訴諸現象學、心理學、人類學、印度古學(特別是其瑜伽術及其哲理)、佛家、道家及當代認知科學等方面的相關思想、實驗和歷史軌跡,層層闡發,由此表明心學確實是人類認知和改變世界的一條可信之路,而且其具體的實踐功夫各有理由和效驗。在這樣一個巨大和深邃的背景的托持下,對王陽明人生和學說的紹述和深究就獲得了新的視野和理解動機。陽明的家世、身體、人格、個性、悟道及其哲理意境,都得到了不盡同于以往的開顯。

由于對陽明龍場悟道做了對比式的、潛顯意識共在的細致探討,揭示出它在人類各種開悟經驗中的獨特性,為領會陽明緊接闡發的“知行合一”和后來的“致良知”學說打開了道路。能否透徹地明了此知行合一說,是理解陽明全部學說的關鍵;而其中的要害,就是要能區分它與各種形式的(比如宋儒的)“知先行后”或“真知必能真行”說法的區別。陽明講的知行合一之知,不是觀念化、對象化之知,無論其真假,而是“好好色”“惡惡臭”這樣的原發之知,也就是對象呈現與價值賦義同時發生之知。現象學和詹姆士的宗教心理學所做出的有關闡釋,可以讓我們較貼切地領會之。而“致良知”之知,即知行合一之知,潛意識涌入顯意識的應機時中之知,其中必充滿了至誠情態和價值實現,不只是客體與主體的符合。所以致良知之“致”,不是(憑借功夫)去實行已有獨立意義(本體)之知,而是讓那知行合一之知實現出自身、功夫與本體不二之知。“良知”就是至情至感之發露,本身已含有知行關系乃至非反思的自身意識,“致”只是讓此原關系和原意識不受私意阻礙地實現出來,所以致良知就是“讓良知行”。也正是因此,致良知沒有固定的方法或功夫,而是“唯變所適”,而又以“時入良知本體法”(不避好惡的良知見在法)最有陽明心學的功夫論特色。但陽明心學也有某種弱化了的普遍主義傾向,以“一口說盡”的方式來表述和體驗那本來浸發于情境之中的良知。

陽明晚年“四句教”的“一無三有”說,有其華夏乃至東方哲理的根據,對它做“四無”(王龍溪)和“四有”(錢德洪)的改造都未抓住要害,與之相連的良知見在、克治省察、靜坐歸寂的功夫或致良知等方法,則各有長處和短處,貴在切身應機的運用。

王心齋的“淮南格物”發現了“身”的“立本”地位,于是認為“百姓日用”就是圣人之道。而羅近溪繼承心齋開創的泰州學派之“身本”宗旨,通過自己的“周易之悟”和“格物之悟”,領會到《周易·復》一元(初九爻)復出而生生不已的身心體現,即剛剛出生的赤子及其血脈相連的“孝悌慈”之心。赤子無思無慮,但知愛戀父母、親敬兄姐,乃先天后天通貫、知行合一之良知良能,正是儒家“親親而仁”、“至誠無息”的簡易源頭,內含代際時間化的原構意機制和原道德根本。此乃近溪版的“復[即赤子]見天地之心[即良知]”。人們之所以知行不再合一,因為此赤子之心被功利思欲之心所掩蓋,而羅子論證,赤子之身心從未真正離開我們,總能在邊緣時機和對話的緊切當口驀然呈現。羅近溪正是此類當機指點的大師。歷來對羅子之學多有誤解,大多因不明其后天經驗與先天直覺、身體與心靈相通的思想素質。羅子之學保存了宋明心學的心即理、知行合一、致良知的精微處,但又使之回復到先秦儒家的親親而仁的正道,因而是此心學的又一高峰。

好書推薦

識別二維碼 進行購買?

書名:《儒家哲學史講演錄》(四卷本)